|

||

| 丂 | ||

|

|

||

| 亙幚慔俻俼俷嫵幒乮俀乯曄峏庤懕偒曇亜 |

||

| 亙俁帪尷栚亜 丂巹偼俆侽倂堏摦嬊偲俀侽侽倂屌掕嬊偺擇偮帩偭偰偄傑偡偺偱崱夞偼俀侽侽倂屌掕嬊偺曄峏偵側傝傑偡丅 俰俙俼俴偺曄峏梡巻堦幃偵偼俀侽侽倂傪挻偊傞嬊偺愢柧偼傢偢偐侾儁乕僕両両摉慠暘偐傜側偄偺偱懠嬊偺俫俹乮俆侽侽倂曄峏専嵏偱専嶕偡傞偲偐側傝偺悢偑僸僢僩偟傑偡乯傪嶲峫偵偟傑偟偨丅 曄峏帠崁偼廬帠幰柶嫋偲嬻拞慄揹椡丄婛懚偺儕僌偵儕僯傾傾儞僾傪晅偗傞偲曄峏偱偼側偔庢懼偊偲側傞偦偆偱偡丅偪傚偭偲擺摼偱偒傑偣傫偑偍栶強巇帠偼姷椺偑廳梫丄俆侽侽倂偺弌椡偵曄峏偡傞偺偼俇倣偩偗偱偡丅 俇寧俀俁擔晅偵偰曄峏怽惪彂椶傪採弌丄乽傾儅僠儏傾柍慄嬊偺柍慄愝旛摍偺曄峏怽惪彂乿乽柍慄嬊帠崁彂媦傃岺帠愝寁彂乿乽憲怣婡宯摑恾乿偺俁庬椶傪憤柋徣杒奀摴憤崌捠怣嬊棨忋壽偵憲傝傑偟偨丅 |

||

丂乮幨恀丒怽惪彂椶乯 丂乮幨恀丒怽惪彂椶乯丂 |

||

| 丂彂椶傪憲偭偰偐傜堦廡娫屻憤捠偺扴摉幰偐傜揹榖偑棃傑偟偨丅儕僯傾偺栤偄崌傢偣偲乽揹攇杊岇巜恓乿偺彂椶偺採弌埶棅偱偡丅 扴摉幰偼恊愗側懳墳偱乽俆侽侽倂嬊側偺偱捠忢偺怰嵏傛傝彮偟帪娫偑偐偐傝傑偡丅 丂俉寧偺搒崌偺椙偄擔掱偑傢偐傟偽嫵偊偰偔偩偝偄丅 丂晛捠偺擔偵媥傓偙偲偑偱偒傑偡偐丅乿摍摍丅 偙偪傜偐傜偼丄 丂嘆 儕僯傾傾儞僾偼夵憿偟偰俇倣偟偐攇偑弌側偄丅俇倣偺傒偺曄峏傪妋擣丅 丂嘇 俰俙俼俴偺俫俹偵嵹偭偰偄傞帺屓揰専昞偱揹攇杊岇婎弨偼寁嶼嵪傒丅乮摉慠僋儕傾偟偰偄傑偡乯偦偺寁嶼崻嫆偲側傞廃曈抧恾丒傾儞僥僫偐傜娤應揰傑偱偺嫍棧寁嶼丄傾儞僥僫偺惈擻昞側偳傪揧晅彂椶偺妋擣丅 丂嘊 憗傔偵擔掱偑傢偐傟偽媥傒傪庢傞偙偲偼壜擻丅 偲偍摎偊偟傑偟偨丅 偮偄偱偵乽巹偺壠偼敤偺恀傫拞側偺偱敿宎俆侽倣埲撪偵柉壠偼俀尙偟偐偁傝傑偣傫乿偲揱偊傞偲乽偦傟偱偼栤戣側偄偱偡偹乿偲婐偟偄偍尵梩丅 憗懍捛壛彂椶傪憲傝傑偟偨丅乽揹攇杊岇偺偨傔偺婎弨抣乮帺屓揰専昞乯乿乽傾儞僥僫偐傜廃曈嫃廧抧堟傑偱偺廃曈恾乿乽傾儞僥僫偺巇條彂乿偱偡丅彂幃偼俰俙俼俴偺俫俹偐傜僟僂儞儘乕僪丄恾柺偼僼儕乕僴儞僪偱彂偒傑偟偨丅傾儞僥僫偺巇條彂偼僇僞儘僌僨乕僞傪偦偺傑傑僐僺乕偟偰偄傑偡丅 |

||

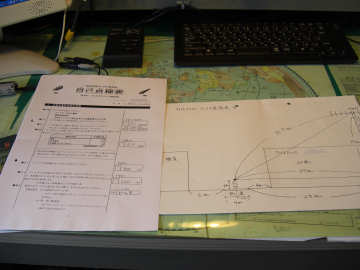

丂乮幨恀丒捛壛彂椶乯 丂乮幨恀丒捛壛彂椶乯丂 |

||

| 丂乽揹攇杊岇巜恓乿偼暯惉侾侾擭偐傜俆侽倂埲忋偺屌掕嬊偵偼婎弨抣偺僋儕傾偑媊柋晅偗傜傟偰偄傞偺偱偡偑傾儅僠儏傾嬊偱俿俽俽傪宱桼偟偨応崌偼採弌晄梫偺壎宐乮丠乯偑偁傞傛偆偱偡丅 俰俙俼俴偺彂幃偵悢抣傪擖傟偰寁嶼幃偺捠傝寁嶼偡傞偲悢抣偑弌偰偒傑偡丅偪傚偭偲敾傝偯傜偄偺偼傾儞僥僫偐傜應掕揰傑偱偺嫍棧丄傾儞僥僫偺崅偝丒嫍棧偐傜嶰妏娭悢偱抧忋俀倣偺揰偐傜傾儞僥僫傑偱偺捈慄嫍棧傪媮傔傑偡丅 捠峴偟偰偄傞恖傕懳徾側偺偱椺偊偽椬壠偲偺娫偵摴楬偑偁傞応崌偼摴楬忋偑應掕揰偵側傝傑偡丅巹偺応崌傕壠偺慜偺摴楬偺拞墰傪應掕揰偵寁嶼偟傑偟偨丅儅儞僈偺傛偆側抰愘側恾柺傪彂偒丄棟榑偼偝偭傁傝乮倛倝乯傢偐傝傑偣傫偑悢抣偼婯掕撪偵廂傑傝傑偟偨丅 僋儔儞僋傾僢僾僞儚乕偺応崌偼嵟掅崅偱偺應掕傕媮傔傜傟傑偡丅僎僀儞偺崅偄傾儞僥僫傪巊偄抧忋崅偑掅偄応崌偼婯掕抣偵廂傑傞偺偼擄偟偔俰俙俼俴偐傜偼弌椡偺僟僂儞傗傾儞僥僫偺堏愝乮両両両乯偑悇彠偝傟偰偄傑偡丅 亙係帪尷栚亜 丂俈寧俀俋擔晅偗偵偰乽柍慄嬊巜掕曄峏丒曄峏嫋壜捠抦彂乿偲乽帠慜揰専昞丒岺帠姰椆撏偺梡巻乿偑梄憲偝傟偰偒傑偟偨丅師偺擔偵乽帋尡揹攇敪幩撏偗乿傪採弌丄偙傟偱岞偵傾儞僥僫偐傜帋尡揹攇偑敪幩偱偒傑偡丅偁偔傑偱傕乽帋尡揹攇乿偱偡偑丒丒丒俿倁俬傗俛俠俬偺挷嵏偑偱偒傑偡丅 幚嵺偵偼愝旛偑傕偆偦傠偭偰偄傞偺偱乽岺帠姰椆撏乿傪採弌偟偰傕椙偄偺偱偡偑乽傾儅僠儏傾嬊帠慜揰専昞乿偺嶌惉偑巆偭偰偄傑偡丅婰嵹撪梕偺儊僀儞偼儕僯傾偺憲怣婡應掕僨乕僞偲俿倁俬丒俛俠俬摍偺忬嫷挷嵏偱偡丅應掕僨乕僞偼儕僯傾偺儊乕僞撉傒悢抣傪偦偺傑傑婰擖偱俷俲丅 堦斣栵夘側偺偼俿倁俬丒俛俠俬忬嫷挷嵏偱偡丅 嬤強偺俆審傪朘栤偟帋尡揹攇傪弌偟偰俬偑弌側偄偐挷嵏偟傑偡丅廧戭枾廤抧傗俲倂怽惪偱偼敿宎俆侽倣埲撪偺壠傪慡偰挷嵏偣傛偲偺巜帵偑弌傞偙偲傕偁傞偦偆偱偡偑奺抧偺憤捠偱懳墳偼堘偆傛偆偱偡丅 |

||

乮幨恀丒曄峏嫋壜捠抦偲帋尡揹攇敪幩撏乯 乮幨恀丒曄峏嫋壜捠抦偲帋尡揹攇敪幩撏乯 |

||

| 丂俉寧俋擔弸偝傕榓傜偄偩偺偱俿倁俬丒俛俠俬挷嵏傪峴偄傑偟偨丅 懳徾偺俆審偲傕挰撪夛撪側偺偱榖偼嬌傔偰僗儉乕僘偱偟偨丅帋尡揹攇傪弌偟偰侾帪娫埲撪偵慡偰偺偍戭偐傜乽堎忢側偟乿偺妋擣報傪傕傜偊傑偟偨丅 搒夛偱偼嬤強偺曽偺婄傕尒偨偙偲偑側偄偲尵偆帠傕偁傝偦偆偱偡偹丅嵟屻偼乽嬤強晅偒俬乿乮倛倝乯偱媰偐側偄傛偆偵丒丒丒丅帋尡揹攇敪幩拞偵彫扢偺俷俵偐傜乽僋儕傾乕側壒乿偲偺儗億乕僩傪捀偒傑偟偨丅偙傟偱姰椆撏偗偑採弌偱偒傑偡丅 憤捠扴摉幰偵傛傟偽幵傗憰旛摍偺庤攝偑崿傫偱偄傞偺偱俋寧偵側傝偦偆偲偺帠丄憗懍曄峏専嵏庤悢椏侾侾俇俆侽墌偺廂擖報巻傪梡堄偟偰彂椶傪採弌偟傑偡丅 |

||

乮幨恀丒岺帠姰椆撏乯 乮幨恀丒岺帠姰椆撏乯丂 |

||

| 亙僐乕僸乕僽儗僀僋亜 丂俉侽侽墌偺柍懯尛偄丒丒丒丅俰俙俼俴偺曄峏梡巻堦幃傪攦偆偲乽柍慄嬊曄峏岺帠棊惉撏乿偑捲傜傟偰偄傑偡丅偟偐偟丄庤懕偒偺拞偱憲傜傟偰偒偨憤捠偺採弌埶棅彂椶偺拞偵曄峏岺帠棊惉撏偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅 懼傢傝偵乽岺帠姰椆撏乿偺梡巻偑摨晻偝傟偰偒傑偟偨丅 椉曽採弌偡傞偺偐偲巚偄栤偄崌傢偣偨傜摨晻偺乽岺帠姰椆撏乿偩偗偱俷俲偱廂擖報巻傕偦偙偵揬傝傑偡丅俀侽侽倂埲忋偺嬊乮俿俽俽傪棙梡偟側偄嬊乯偺愢柧偼僆儅働埖偄偱寢嬊怽惪彂椶傕杒奀摴憤崌捠怣嬊偺俫俹偐傜丄乽揹攇杊岇婎弨乿偼俰俙俼俴偺俫俹偐傜僟僂儞儘乕僪偱偒傞偺偱俰俙俼俴偺曄峏梡巻堦幃偼攦偆昁梫偼側偄偲偺寢榑偵側傝傑偟偨丅 亙俆帪尷栚亜 丂俉寧侾俋擔憤捠偺扴摉幰偐傜揹榖偑偁傝傑偟偨丅柍慄嬊専嵏偺擔掱偼俋寧弶弡偱挷惍偟偰偄傞偲偺帠丄俋寧俀丒俁丒係擔偺偄偢傟偐偵側傝偦偆偱偡丅 俰俼棙梡偡傞偐傕偲偺帠偱帪娫偑傢偐傟偽墂傑偱偍寎偊偡傞偲偍揱偊偟傑偟偨丅偦傟偲帠慜挷嵏昞偺岆傝傪曬崘丅廔抜乮儕僯傾乯偺擖椡揹椡偺棑偵僄僉僒僀僞乕偺擖椡揹椡乮侾俆倂乯傪婰擖偟偰偟傑偄傑偟偨丅扴摉幰偺曽傕僠僃僢僋偟偰偄偨傜偟偔乽幚應偱栤戣側偗傟偽戝忎晇側偺偱朘栤帪妋擣偟偰廋惓偟偰傕傜偆梊掕偱偟偨丅乿偲丒丒丒丅 俁丏俀俲倁偱侽丏俁俀俙棳傟傞偺偱偡偐傜寁嶼忋偺擖椡偼侾侽俀係倂偱偡傛偹丅岠棪俆侽亾偱栺俆侽侽倂偑弌椡偝傟傑偡丅摉擔偼岦偐偄偺壠偺俿倁俬挷嵏傕峴偆偦偆側偺偱擔掱偑寛傑偭偨傜垾嶢偵峴偐側偔偪傖丅偄傛偄傛専嵏摉擔傪懸偮偽偐傝偱偡 丅 丂扴摉幰傛傝楢棈偑偁傝専嵏擔偼惓幃偵俋寧俀擔偲寛掕偟傑偟偨丅帠慜偵憲傜傟偰偒偨乽曄峏専嵏偵偮偄偰偺偍抦傜偣乿偵婎偯偒弨旛傪偟傑偡丅専嵏帠崁偼丒丒丒 丂嘆 柍慘廬帠幰偺帒奿 丂嘇 朄戞俇侽忦偺旛晅彂椶 丂嘊 乽柍慄嬊帠崁彂媦傃岺帠愝寁彂乿偺婰嵹撪梕偺妋擣 丂嘋 揹婥揑摿惈乮嬻拞慄揹椡偺應掕媦傃埨慡巤愝偺妋擣乯 丂嘍 憤崌帋尡乮俿倁俬丒俛俠俬偺桳柍乯 朄戞俇侽忦偺旛晅彂椶偼乽惓妋側帪寁乿乽揹攇朄椷彺廤乿乽柶嫋忬乿乽柍慄嬊専嵏曤乿乽柍慄嬊嬈柋擔帍乿丒丒丒帋尡偺偲偒妎偊傑偟偨偹丅 |

||

乮幨恀丒専嵏彂椶乯 乮幨恀丒専嵏彂椶乯丂 |

||

| 丂嬤椬廧戭偺TVI妋擣偼乽憤柋徣捠払丂柍慄嬊専嵏帠柋婯掕乿偵掕傔傜傟偰偍傝昁偢傗傞偦偆偱偡丅帠慜偵楢棈偺偁偭偨梊掕昞偵傛傞偲侾侽丗俁侽専嵏奐巒丄侾侾丗俁侽専嵏廔椆丄俿倁俬妋擣偼侾俆暘掱搙偺梊掕偱偡丅 亙壽奜庼嬈亜 柍慄嬊専嵏摉擔乮俋寧俀擔乯 丂摉擔偼揤婥傕傛偔愨岲偺専嵏擔榓偲側傝傑偟偨丅帪娫捠傝岞梡幵偱媄姱俀柤偲帠柋姱侾柤偺摓拝偱偡丅捠忢偼俀柤偱専嵏傪偡傞偺偱偡偑恖帠堎摦偱拝擟偟偨曽偑傾儅僠儏傾偺専嵏偑巒傔偰偲偺帠偱崱夞嶲壛偟偨偦偆偱偡丅 僟儈乕偼偙偪傜偱梡堄偟偨傕偺傪棙梡偟傑偟偨偑僷儚乕寁偲揹奅嫮搙寁偼僨僕僞儖幃偺嵟怴偺傕偺傪帩嶲偝傟傑偟偨丅乮僶乕僪係俁偱偼偁傝傑偣傫乯 傑偢僟儈乕偵宷偄偱僉儍儕傾偱弌椡偺妋擣丄擖椡侾俇倂偱俆俀俆倂弌偰偄傑偟偨丅摨帪偵僗僾儕傾僗偺専嵏傕幚巤丄戞俀崅挷攈偱亅俈侽倓俛側偺偱栤戣側偟丅 丂偝偰偄傛偄傛俿倁俬専嵏偱偡丅椬壠偵媄姱偑峴偭偰妋擣偟傑偡丅崱偼実懷揹榖偑偁傞偺偱楢棈傪庢傝側偑傜帋尡揹攇傪弌偟傑偡丅傾僫儘僌侾僠儍儞僱儖偱僠儔儕偲夋柺偑棎傟偨乮傜偟偄乯偲偺帠偱偡偑栤戣側偟丅偪傚偭偲僪僢僉儕丒丒丒丅 奜夞傝偺揹奅嫮搙傕婎弨抣埲撪偱偟偨丅俇倣偩偗側偺偱俁侽暘傎偳偱憤崌帋尡偼廔椆丅専嵏偺崌娫偵媄姱偺曽偲嶨択丄崱偼杒奀摴慡堟傪扴摉偟偰偄傞偺偱弌挘偑懡偔戝曄偱偡偲偺嬯楯榖傪偍暦偒偟傑偟偨丅 旛晅彂椶偺妋擣傕廔傢傝偝偰柍慄専嵏曤偺婰擖傪丒丒丒専嵏曤偺戜巻偑側偄両両両捠忢偼専嵏傪庴偗傞嬊偑梡堄偡傞傕偺偩偦偆偱偡丅揹攇朄椷彺榐偵悧宍偑婰嵹偝傟偰偍傝乽奼戝僐僺乕偱栤戣側偄偱偡傛乿偲偺偍尵梩丄偦偺応偱峇偰偰僐僺乕偟傑偟偨丅 柍慄専嵏曤偺戜巻偺榖偼偳偙偺俫俹偱傕婰嵹偑側偔専嵏姱偑帩偭偰偔傞偲偽偐傝巚偄崬傫偱偄偨偺偱偡偑帠柋姱偼岞報堦幃傪帩嶲偟偰偄傑偟偨乮椻傗娋偨傜傝倛倝乯丅巜揈帠崁側偟偺専嵏曤偲恀怴偟偄柍慄嬊柶嫋忬傪墴偟捀偒専嵏偼柍帠廔椆偟傑偟偨丅 |

||

乮幨恀丒柍慄専嵏曤偲怴偟偄柶嫋忬乯 乮幨恀丒柍慄専嵏曤偲怴偟偄柶嫋忬乯丂 |

||

| 亙婣傝偺儂乕儉儖乕儉亜 丂媄揔偺儕僌傪巊偆尷傝俆侽侽倂傑偱側傜偁傑傝戝偒側栤戣偼側偄偱偟傚偆丅俿倁傕抧僨僕壔偑恑傫偱偄傑偡偐傜偝傜偵儕僗僋偼彮側偔側傝傑偡丅 崱夞偺曄峏専嵏偺嫵孭偼嵟廔揑偵偼偄偐偵椙岲側恖娫娭學乮嬤強晅偒崌偄乯傪嶌傟偰偄傞偐偵恠偒傞偲巚偄傑偡丅偨偐偑傾儅僠儏傾柍慄偺偨傔偵帪娫傪妱偄偰晅偒崌偭偰偔傟傞娭學嶌傝偼摿偵搒夛偱偼擄偟偔側偭偰偄傑偡偹丅 丂憤崌捠怣嬊偺扴摉幰偺懳墳傕恊愗偱敾傜側偄偙偲偼墦椂偣偢偵暦偒側偑傜恑傔傞偙偲傕廳梫偱偡丅 俇寧俀俁擔偵怽惪彂傪弌偟偰俋寧俀擔偵柶嫋岎晅偱偡偐傜弴挷偵恑傫偩曽偱偟傚偆偐丄偙傟偱惏傟偰俆侽侽倂屌掕嬊偺抋惗偱偡丅 |

||

乮幨恀丒俆侽侽倂屌掕嬊乯 乮幨恀丒俆侽侽倂屌掕嬊乯丂 |

||

| 俀侽侽俉擭侾侽寧俈擔丂丂俰俫俉俙俫俷 丂丂 |

||

| 俰俫俉俙俫俷僩僢僾儁乕僕偵栠傞 | ||